“Soy la mata de coca, un arbusto originario de la región andina de Sudamérica y durante milenios he sido cultivada y utilizada como medicina sagrada, planta ritual, tradicional, espiritual y ancestral por comunidades indígenas y no indígenas (…) soy rica en alcaloides, de crecimiento rápido, resistente al clima y masticar mis hojas provoca un ligero efecto estimulante que ayuda a controlar el hambre, la sed, la fatiga y el dolor y en los años 80, mi cultivo a gran escala se enfocó en abastecer los mercados de cocaína de Norteamérica y Europa”.

En una instalación curada al detalle en un imponente lobby de 28 metros de alto y 900 metros cuadrados, la hoja de coca habla por sí misma para entenderla mejor en un espacio libre de prejuicios. Es una invitación para acercarse a una planta de la que se extrae una de las drogas más perseguidas del planeta y saber de dónde viene, qué impactos económicos y sociales tiene en Colombia, Sudamérica y el mundo en general.

La exhibición de la Drug Policy Reform and Environmental Justice International Coalition cuenta historias de la hoja de coca, de las personas que la cultivan y del régimen de prohibición global que la mantiene criminalizada. Los curadores destacan —entre otras cosas— que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONUDD, 345.000 hectáreas de hoja de coca fueron cultivadas en el mundo en el 2022, lo que supone un incremento del 13% comparado con al año anterior y el doble del área cultivada en el 2002.

Soy la Mata de Coca flanquea el lado sur del lobby del Ágora Bogotá, el centro de convenciones más grande de Colombia y sede de la más reciente edición de Harm Reduction International, la “COP de las drogas” para algunos, o formalmente el mayor encuentro global sobre política de drogas y reducción de daños para conocer las investigaciones más recientes sobre mejores prácticas en políticas de sustancias, su consumo y derechos humanos con el aporte de más de 1.000 delegados entre trabajadores de la salud, académicos, hacedores de política pública, consumidores y trabajadores de sistemas de justicia del mundo.

Martina Moreira, criminóloga ecuatoriana de 24 años, recorre el lobby del Ágora pendiente de que todo corra sin contratiempos en el área de recepción donde representantes de Sudáfrica, Chile, Australia, Francia, México, Filipinas, Canadá, Puerto Rico, Escocia, España, Nigeria, Brasil, Indonesia y otros países esperan sus pases para las conferencias, side events y plenarias que se desarrollaron entre el 27 y el 30 de abril en la capital colombiana.

Martina, quien se formó en el Reino Unido, es responsable también de dar la bienvenida a los “harm reductionists” del mundo con otra instalación que relata la historia del movimiento de reducción de daños, a través de souvenirs y parafernalia, que empezó a inicios de los noventa en Liverpool y que celebró su encuentro número 28 en Bogotá, el primero en América Latina desde 1998.

Que la conferencia se haya desarrollado en el país vecino es un pequeño guiño del destino para el Ecuador, nación que se encuentra en una posición problemática en la región en todo lo relacionado con la reducción de daños y políticas de drogas humanistas ancladas en derechos humanos. A pesar de ello, el país tuvo representantes en el HRI 25, revelando en parte la ausencia estructural de encuentros sobre reducción de daños para usuarios de drogas e investigadores en el Ecuador.

Evelyn Paz de LANPUD Acción Antiprohibicionista Ecuador intervino sobre la descolonización de la política de drogas y la experiencia ecuatoriana en reducción de daños para el cuidado comunal. Por otro lado, Camila Rodríguez presentó la conferencia “Reducción de daños e Integración en América Latina” parte de la consigna titulada La Sabiduría Ancestral se Encuentra con los Cuidados Modernos: Integrando Plantas Tradicionales en la Reducción de Daños.

“Salí del HRI25 inspirada”, dice Camila. Y la educación está en el centro de todo. “Si queremos incidir estructuralmente en la política de drogas del Ecuador, necesitamos herramientas para dialogar con el Estado y sus sistemas de salud (…) salí de las conferencias decidida a hacerlo. Ella es doctora en medicina por la PUCE y tiene un diplomado en psicodélicos por la Universidad de Antioquia. También es cofundadora de la Sociedad Psicodélica del Ecuador.

“Uso plantas, raíces y adaptógenos para aplicar principios de la reducción de riesgos en entornos donde la medicina ancestral convive con métodos de medicina citadina a la que la mayoría está acostumbrada”. Señala que en Ecuador el consumo de sustancias psicoactivas no solo está criminalizado por leyes deshumanizantes sino por una moral arraigada en la culpa y autovigilancia. “La represión muchas veces ya ni es necesaria pues la policía ya se instaló en la cabeza y la Guerra Contra las Drogas es una forma de autogobierno”.

«Como parte del equipo organizador me motiva la sostenibilidad de estos encuentros y conectar a académicos, activistas y usuarios en Ecuador con las discusiones e investigaciones globales sobre las drogas y los daños del régimen de prohibición ecuatoriano”, dice Martina en la puerta del salón y agrega que es una motivación personal mostrar el trabajo que sí se realiza en Ecuador, aunque sea a cuentagotas.

El concepto de Reducción de Daños (RD) en el contexto de producción, circulación y consumo de drogas es un acercamiento metodológico que consiste en el trabajo en salud pública e intervención social para mitigar las consecuencias negativas derivadas del uso de drogas, especialmente ilegales. Reconoce al consumo como una realidad social y expande su alcance al derecho al consumo, a la no criminalización y a los cuidados colectivos. Y toma varias formas.

En países europeos y en Norteamérica es popular a través de los cada vez más conocidos programas de intercambio de jeringuillas para usuarios de heroína, en Asia se concentran recursos para la reforma de políticas criminales de drogas (en Filipinas, Irán, Singapur o Tailandia portar sustancias o traficarlas puede significar sentencias de más de 10 años en prisión o incluso la pena de muerte, que llegó a 615 casos solo en el año pasado) y en América Latina a través de la regularización de mercados de cannabis en países como Uruguay o la propia Colombia; o en el diseño de tablas de umbrales mínimo para el porte de sustancias ilegales, una herramienta actualmente presente en la política ecuatoriana pero normalmente ignorada y actualmente bajo ataque.

La riqueza del conocimiento compartido en las conferencias no puede ser subestimada. Por ejemplo, hubo destaque en el gasto en políticas punitivas de prohibición. Así, en el contexto de la actual crisis de financiamiento, gobiernos y donantes continuaron invirtiendo vastas sumas en los lugares equivocados. Mientras el financiamiento para la RD en países de ingresos bajos o medianos alcanzó los 151 millones de dólares, el “enforcement” global para la guerra al narcotráfico alcanzó 100 mil millones al año mientras UNAIDS estima que se requieren 2,7 billones para programas adecuados de RD en países de ingreso medio y bajo, donde se encuentra Ecuador. Así, hay una brecha de financiamiento de 94% para programas de RD.

Entre el 2012 y el 2021, el Ecuador se colocó en la posición 10 de países de América Latina que más reciben fondos para combatir la producción, transporte y consumo con 4,5 millones, lejos de los 111 millones de Colombia, 87 de Bolivia y 76 del Perú, una situación que probablemente cambiará pronto colocando a Ecuador en el podio.

De igual manera, se constató con pena que los fondos internacionales para el “control de narcóticos” en 2021 alcanzó $322’833.000, muy por encima de alimentos para escuelas, programas de seguridad alimentaria, educación de primera infancia, derechos laborales y promoción de salud mental, este último con $51’200.000.

Por su parte, la Drug Policy Alliance DPA —organización con base en Nueva York y una de las entidades más respetadas en el contexto de la reducción de daños— participó con Kassandra Frederique a la cabeza y reveló datos desalentadores: la Asistencia Oficial para el Desarrollo AOD gastada por los Estados Unidos en control de drogas, frente a otros sectores entre 2013 y 2022 alcanzó casi $600 millones mientras que lo destinado a combatir violencia contra mujeres y niñas en contextos de conflicto fue apenas una fracción.

En palabras de autores y investigadores como Tim Rhodes y Erin O’Mara que han dedicado los últimos 30 años a entender el fenómeno, la RD necesariamente implica un entendimiento más amplio en donde las drogas y sus usuarios tejen intersecciones con la vivienda digna, la salud sexual y reproductiva, la protección del medio ambiente, la explotación laboral y la discriminación de género, tema especialmente problemático dado el desproporcionado efecto aniquilador de la prohibición en mujeres pobres cabezas de familia que soportan el peso de la criminalización.

“La poca visibilidad del caso ecuatoriano en el HRI25 nos preocupa profundamente considerando la gravedad de la crisis que vivimos”, dice Andrea Guillem —politóloga manabita y miembro de Women4Global Fund— desde el Ágora. Añade que las violaciones a los derechos humanos de personas usuarias de drogas y privadas de libertad no se miden solo por su magnitud, sino por su sistematicidad, normalización e impunidad.

Ecuador se ha convertido, en tiempo récord, en un laboratorio extremo de la fallida Guerra Contra las Drogas, erosionando al Estado y a las comunidades en su capacidad para proteger la vida.

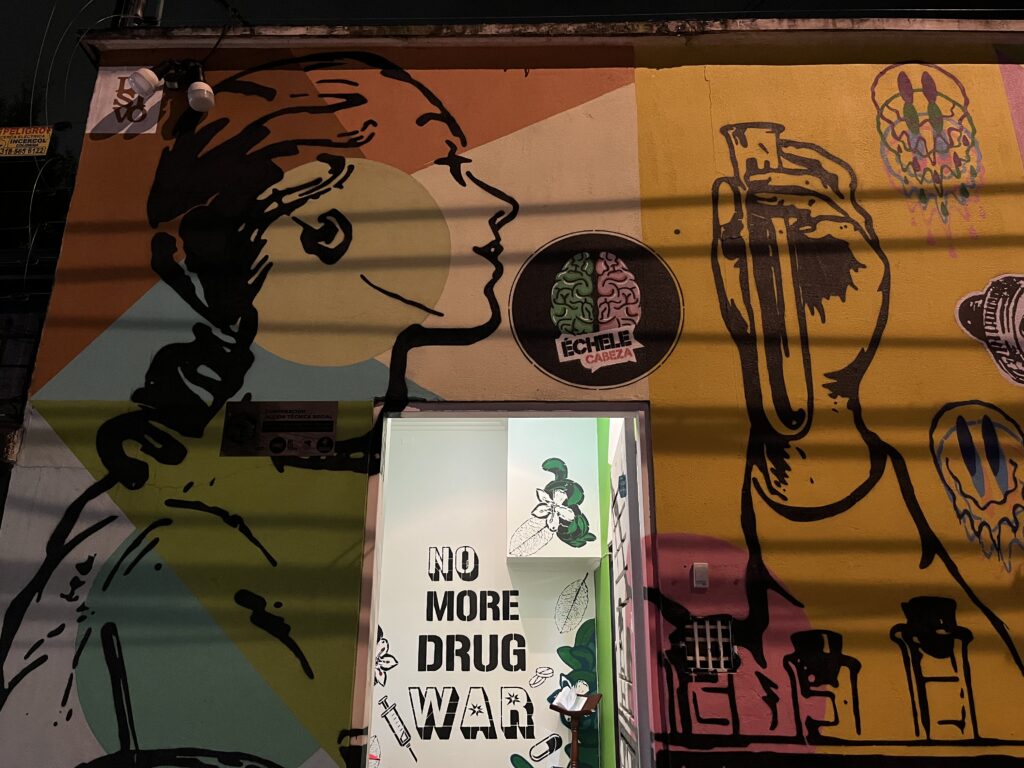

En una casa esquinera de dos pisos del barrio bogotano de Teusaquillo se despachan tiritas reactivas para detección de sustancias peligrosas como el fentanilo junto con material impreso con información detallada, efectos, dosis y cuidados al momento de consumir otras sustancias ilegales como el tusi, la coca o la ketamina. En la casa no se llama a la policía, no se discrimina por el consumo y nadie se esconde de la realidad.

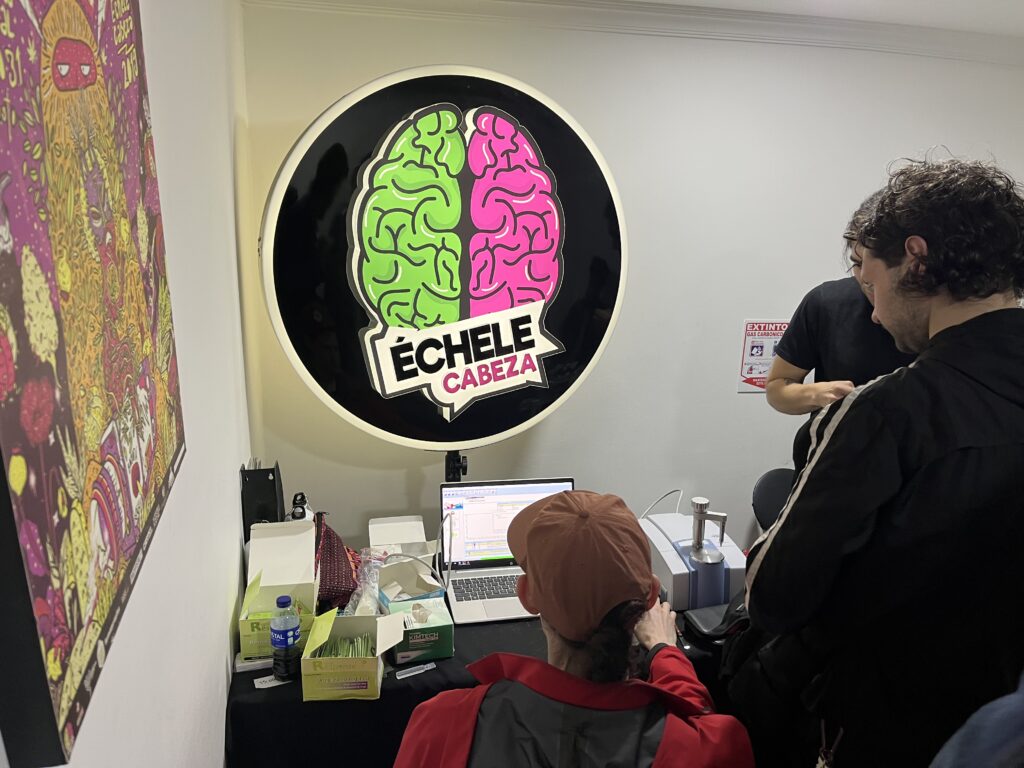

El inmueble es la sede nacional de la Fundación Échele Cabeza, un proyecto ya emblemático en América Latina que genera y difunde información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA). Hace un año, la Sociedad de Activos Especiales de Colombia (SAE) —instancia que administra los bienes incautados al narco colombiano— entregó la casa al equipo de Acción Técnica Social ATS (organización que coordina a Échele Cabeza) que se encargó de adecuarla.

En la casa, ATS alberga los servicios de análisis de sustancias y asesoría sobre consumo. La reducción de daños es educación, dice Julián Quintero, su director ejecutivo. Nos encontramos con él en Teusaquillo después de su participación en la plenaria del HRI25 como co-organizador de la conferencia. Desde un grow en el segundo piso, él y Vanessa Morris, la Coordinadora Nacional, se toman un momento para hablar —sin muchas formalidades de por medio—sobre el proyecto, sobre salvar vidas y la triste y diametralmente situación en la que se encuentran Colombia y Ecuador en estos momentos en términos de política de drogas y reducción de daños.

“Uno sí que pide disculpas porque este fenómeno se lo exportamos a ustedes, vemos cómo se metió por la frontera y se instaló. Ustedes ya viven y van a vivir lo que en Colombia vivimos hace décadas, ya sea en el campo con las mafias y los cultivos y en la ciudad con la política de la demagogia. Lo que es seguro es que, con el paso del tiempo, habrá desgaste social porque la gente no escucha consejos, quiere vivir en persona el fracaso de la prohibición. Es lo que vemos en Ecuador (…) y por más duro que las autoridades hablen frente a las cámaras con órdenes, militares y mano dura, la verdad tiende a mostrarse”.

Durante el HRI25 la sede de Échele Cabeza sirvió como sede nocturna del evento. Allí los asistentes vieron de primera mano cómo funciona un proyecto de reducción de daños accesible a todos y que recibe clientes de miércoles a viernes, como cualquier otro local bogotano de barrio. Por un precio, especialistas del proyecto informan si la cocaína adquirida tiene, por ejemplo, fentanilo, si el tusi o “coca rosada” viene con metanfetamina, si el prensado de marihuana tiene amoniaco o si el cristal habano es MDMA o MDA, una molécula muy parecida pero menos empatógena y más peligrosa. Para ello utilizan reactivos y espectrómetros, equipos que muestran cómo las sustancias absorben luz para delatar su presencia y compararlas con conocidas “bibliotecas” de datos sobre sustancias analizadas previamente.

La sede de Teusaquillo abrió sus puertas a los asistentes de la conferencia durante tres noches con testeos, música y un sentido de pertenencia a una comunidad que cuenta con incontables activistas e investigadores, muchos de ellos anónimos, otros con notables credenciales mediáticas. Entre ellos estaba Carl Hart, doctor de la Universidad de Columbia cuyo trabajo se centra en los efectos neuro farmacológicos y conductuales de drogas psicoactivas, Kojo Koram, doctor en derecho y una de las voces más críticas e influyentes en el análisis del régimen global de prohibición y Peter Krykant, trabajador social escocés creador de la primera sala no sancionada de consumo de drogas del Reino Unido que falleció pocos días después de la conferencia.

De regreso al Ecuador, la oscura realidad impacta con fuerza. Más allá de la preocupante ausencia de programas de reducción de daños, protección de derechos mínimos de usuarios de sustancias y políticas de drogas que contribuyan para prevenir más degradación social, el país atraviesa ahora una serie de reformas legislativas que garantizan el fortalecimiento del régimen de prohibición y la extinción de alternativas de pacificación comunitaria con base en evidencia. El mensaje central de la plenaria giró en torno a ello, a la “pandemia de las drogas” como la catalogó Julián Quintero:

“La pandemia no se está resolviendo persiguiendo a narcos mexicanos o imponiendo aranceles a China. Se está resolviendo con reducción de daños comunitaria, venida desde abajo y yendo hacia arriba. Es la reducción de daños la que ha contenido la crisis que nació como consecuencia de la avaricia, el consumismo, la corrupción de las farmacéuticas, del personal médico y de las agencias regulatorias. No solo es salubrista, también es comunitaria, activista, política y solidaria. No existe para llevar a las personas engañadas a la abstinencia. Se puede lograr pero no es el objetivo principal. Más que salud pública, es una reivindicación de derechos para personas usuarias que nos movilizamos para cambiar las políticas de drogas. La reducción de daños es el enfoque que nos permite prepararnos para el mundo de drogas reguladas que se vienen en los próximos 50 años”.

Para empeorar la situacion del Ecuador, una prensa profundamente mediocre refrenda la violencia, la ignorancia y el sufrimiento como “soluciones” de problemas complejos que sus juntas editoriales no entienden. “El cambio de narrativas sobre drogas es imprescindible, es imposible menospreciar su poder para dar vuelta la situación”, señala Julián.

La Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia (un primer paso para la erosión total de lo que poco que queda en materia de derechos humanos) la reformas al COIP tras la Consulta Popular del año pasado (endurece penas por narcotráfico) y los fatídicos ataques desde la política a la tabla de umbrales —entre otras acciones— revelan decisiones desconectadas de soluciones reales con base en evidencia para atacar los problemas derivados del régimen internacional de prohibición. En ese contexto se ha revelado recientemente el dolor de miles de familias con miembros en centros de rehabilitación sin supervisión alguna de entidades de control y donde el abuso, la tortura y la estafa a las personas en su estado más vulnerable están a la orden del día.

“Es un shock constatar que la gente no tiene idea de dónde viene lo que consume”, dice Martina. La gente no solo no sabe lo que consume, y, si lo quisiera, no tiene forma de cuidar su salud. Sumado a la acuciante falta de información y datos sobre consumos en el país, el panorama ecuatoriano de promoción de salud pública contextos de consumo es sombrío. “Un cambio en la dirección de la política pública de drogas en Ecuador no va a venir desde arriba, desde el Presidente o alguna otra autoridad pública. Tiene que venir desde abajo”.